Matilda Djerf : la fin du rêve scandinave ? Quand l’icône girlboss vacille

De Djerf Avenue à la une des scandales, Matilda Djerf est au cœur d’une tempête médiatique. Des accusations de harcèlement au sein de son entreprise remettent en question le mythe de la "girlboss", cette figure féminine célébrée pour ses succès entrepreneuriaux, mais parfois coupable des mêmes travers que ses homologues masculins.

Une success story entachée par les accusations

Matilda Djerf, influenceuse scandinave suivie par plus de trois millions de followers, et devenue fondatrice d’un empire de la mode, incarnait jusqu’à peu l’idéal de la créatrice visionnaire. Avec sa marque Djerf Avenue, elle avait su imposer une esthétique minimaliste, chaleureuse et inclusive, à l’image de son feed Instagram, une vitrine où chaque détail semblait délicatement orchestré. Pourtant, derrière le vernis parfait se cache une réalité bien plus sombre. Selon une enquête réalisée par le journal suédois Aftonbladet, onze employés actuels et anciens de l’entreprise accusent Matilda Djerf de comportements inappropriés : favoritisme, remarques blessantes et une culture d’entreprise teintée de "terreur psychologique".

Ces témoignages décrivent notamment une obsession pour le contrôle de son image publique, au point de marginaliser ou humilier certains employés. Des toilettes auraient été réservées exclusivement à Matilda et à ses favoris, tandis que d'autres membres de l'équipe se seraient sentis rabaissés par des remarques grossophobes. Pour une marque qui prétend célébrer l’authenticité et l’inclusivité, ces accusations ébranlent non seulement sa réputation, mais aussi celle de sa fondatrice, autrefois perçue comme une figure bienveillante et accessible.

La réponse de Matilda : regrets et promesses de changement

Face à la pression médiatique, Matilda Djerf a pris la parole via Instagram, un territoire qu’elle maîtrise parfaitement. Dans une série de stories où elle apparaît visiblement émue, elle a exprimé des regrets sincères tout en reconnaissant son inexpérience en tant que leader. "Je suis une jeune femme qui a construit une entreprise sans formation en gestion, et je fais des erreurs", a-t-elle affirmé, cherchant à humaniser ses failles.

Pour restaurer la confiance, elle a énuméré une série d’initiatives : embauche d’une équipe de gestion expérimentée, sondages anonymes pour les employés et collaboration avec des experts en psychologie organisationnelle. Ces mesures suffiront-elles à apaiser les critiques et à convaincre le public de sa bonne foi ? Rien n’est moins sûr.

La réaction de Djerf met toutefois en lumière une tendance : l’idée que la transparence et la vulnérabilité peuvent être des armes stratégiques pour contrer une crise de relations publiques. Dans une industrie aussi polarisante que celle des influenceurs, le mea culpa publiquement exprimé est devenu une tactique fréquente pour endiguer les scandales.

Le mythe de la girlboss en question

Le cas de Matilda Djerf ne fait qu’alimenter le débat sur la figure de la "girlboss", cette femme entrepreneure réussie que la société place sur un piédestal. Popularisé dans les années 2010, ce terme était censé symboliser une nouvelle ère : celle d’un leadership féminin qui équilibrerait ambition et empathie. Pourtant, des histoires comme celle de Djerf révèlent les limites de ce modèle.

Leandra Medine (Man Repeller), Sophia Amoruso (Nasty Gal), Emily Weiss (Glossier), Danielle Bernstein (WeWoreWhat)… Nombreuses sont les dirigeantes qui, dans leur quête de perfection et de contrôle, finissent par reproduire les mêmes dynamiques de pouvoir toxiques que celles que l’on reproche aux hommes. En ce sens, le mythe de la girlboss ne réinvente pas le leadership ; il le féminise tout en conservant ses travers. Matilda Djerf, qui avait su faire de son image une marque à elle seule, est aujourd’hui accusée de répliquer des comportements autoritaires et déconnectés.

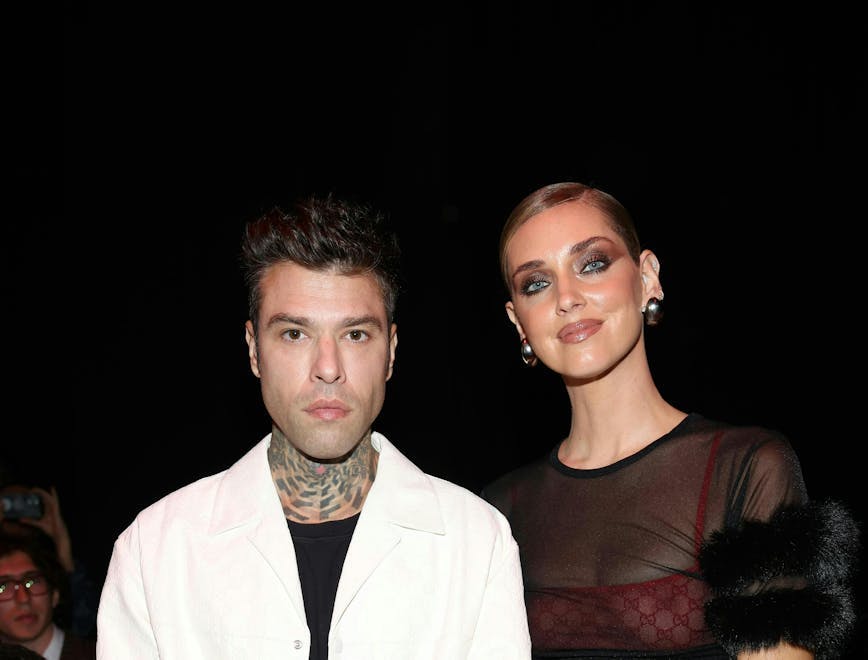

Chiara Ferragni et la série noire des influenceuses déchues

Matilda Djerf n’est pas la seule à avoir vu son empire ébranlé. Une autre icône de l’influence, Chiara Ferragni, a récemment fait face à un scandale de fraude. Lié à un projet caritatif autour d’un "pandoro rose" – un gâteau de Noël vendu au profit d’un hôpital pour enfants – le projet s’est révélé être une opération commerciale trompeuse. Condamnée à une amende de plus d’un million d’euros, Ferragni illustre la fragilité des figures publiques face à des attentes toujours plus grandes de transparence et d’éthique.

Dans un monde où les influenceuses sont érigées en modèles d’aspiration, ces scandales révèlent une pression constante : celle de maintenir une image parfaite tout en gérant des entreprises à plusieurs millions d’euros. Cette pression, qui pousse parfois à des pratiques douteuses, semble être une constante dans les chutes spectaculaires de ces "girlbosses".

Vers un nouveau modèle de leadership ?

Au-delà des polémiques, les scandales entourant Matilda Djerf et Chiara Ferragni interrogent notre conception du leadership. Le succès entrepreneurial ne devrait-il pas s’accompagner d’un modèle de gouvernance plus humain, basé sur l’empathie, la transparence et le respect des collaborateurs ?

Ces figures, jadis admirées pour leur capacité à tout mener de front – image publique, vie privée et affaires – se heurtent aujourd’hui aux réalités de leur propre pouvoir. Peut-être est-il temps de laisser place à un modèle plus durable, où l’éthique prime sur l’image. Après tout, le véritable leadership ne se mesure pas seulement en millions d’abonnés ou de bénéfices, mais dans la façon dont une entreprise traite ses employés et son public.

Les chutes de ces "girlbosses" rappellent que le pouvoir peut être un terrain glissant. Et si, au lieu de chercher à incarner un rêve, les futures leaders choisissaient de réaliser une vision plus honnête et inclusive ?